クラシック界の偉人たち!!

大好きな音楽番組

「EIGHT-JAM (旧 関ジャム 完全燃SHOW)」(日曜日 よる11:15~、たまに11:30~)のまとめ記事です。

「EIGHT-JAM」は、プロミュージシャンの方々が、

音楽理論、音楽の奥深さなどを楽しめて学べるので、とても大好きな番組です。

こちらでは、メモ程度に残させていただいております。

気軽に楽しんでいただけれたら嬉しいです。

もくじ

クラシック界の偉人たち_アーティストゲスト

アーティストゲスト

アーティストゲスト

・清塚信也

・NAOTO

・もふくちゃん

クラシック界の偉人たち_プロが語りたいクラシックの偉人

クラシック界の偉人たち_ベートーヴェン(1770~1827)

音楽の進歩を一人で100年分進めた天才

ピアノフォルテ

✅ピアノフォルテ

1700年代にイタリアで発明。

✅清塚信也さんコメント

ベートーヴェンより少し前に、

1600年代の最後には1680年代生まれのバッハがいる。

バッハの音楽っていうのは、

神に捧げるような音楽、神聖なもので、

主にこれは人を喜ばせたり

楽しませようというショーとしての音楽じゃない。

それはもう聖なるもの神に捧げるものとか、

お祈りのための音楽。

で、それを少し娯楽に変えたのがモーツァルト。

モーツァルトなんかは聴いてるだけで楽しい。

貴族がこういうモーツァルトの音楽を

楽しんだんですけど

そこまでエキサイティングな音楽ではなかったんですね。

で、ピアノという楽器もまだなかった。

このピアノの現行になる楽器っていうのが、

ピアノフォルテとかフォルテピアノとかって言うんですけど、

それが1700年代入って中盤ぐらいになんないと、

まだないんです。

このピアノフォルテっていうのは、

今、略してピアノって呼んでますけども、

音楽用語でピアノって弱い、

フォルテって強いって意味なんですね。

(清塚信也さん)

なんで「ピアノフォルテ」という

名前がついたかというと

当時、鍵盤楽器は強弱はつきませんでした。

なので強く叩こうが弱く叩こうが、

強弱ってつかなかったんです。

ある一定の強弱しかほとんど出なかった。

オルガンやチェンバロがそうなんです。

✅チェンバロ

・15~18世紀のヨーロッパで活躍した鍵盤楽器。

・一定の音量・音色しか出ない。

民衆の為

✅清塚信也さんコメント

鍵盤楽器にようやく強弱がついたよっていうことで、

弱いも強いも出るよ。

ピアノもフォルテも出るよってことで、

ピアノフォルテ。

それを略して前だけ今ピアノと私たちは呼んでいるんです。

だからモーツアルトととかの音楽はギリギリ強弱がついてたんですけど、

そんなに過激なもんじゃない。

それに、お食事とかパーティーとかで流すようなBGMだったので、

かなりライトな曲が多いです。

まだエキサイティングな音楽を知らない

当時の方の感性でいてくださいね。

そこにベートーヴェンがやってきた。

🎵「悲愴 第1楽章」ベートーヴェン

🎵「月光 第1楽章」ベートーヴェン

✅清塚信也さんコメント

強弱すら直前までついていなかった時代に

いきなりこんなの始めちゃったんで、

おそらく当時のお客さんたちは

「何をやっているの?」

っていうぐらい、

「もうわからない」というぐらいモダンな音楽。

それぐらい過激なドラマティックな音楽を急に始めた。

で、その背景にはフランス革命とか。

貴族たちが弱っていったという時代の流れもあります。

✅清塚信也さんコメント

いつまでも貴族ばっかりがいい思いをしている

世の中がやだ、どうしてだと。

もっと自由、平等、これを考えてほしいっていう

社会的な自分の考えもあり。

音楽に自分の怒りとか意思を表現したんですね。

その結果、貴族は

「そんなお前の個人的なのはいらん

食事の時にそんな音楽いらん、食べたくない。

そういう感情的なものはいらない」と言われて、

「じゃあもう貴族には遣えないんで。

自分はフリーランスで、生きていきます。」

初めて音楽史上フリーランスになった人でもある。

それで自由な音楽をやれるようになって、

結果的には、

例えば「運命」で耳が聞こえなくなった時なんかに、

宿命的な、何かへの怒りみたいのを表したりということができた。

時代が後押しをしていたのもあります。

✅古田新太さん

(ベートーヴェン役で)

筆談してた…

「春」(スプリング・ソナタ)

✅ナレーション

ベートーヴェンとしては、

聴力を失ってからも56歳で亡くなる直前まで作曲を続け、

心揺さぶる数々の曲を現在に残したベートーヴェン。

ピアノと他の楽器の個性を引き出し、

調和させることを重視していたという。

中でも特にその調和が美しい曲が…

🎵「ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」(スプリング・ソナタ)」ベートーヴェン

・ピアノとヴァイオリンの美しい調和

トロンボーンを初めて交響曲に取り入れた

✅清塚信也さんコメント

もうおびただしいほどの

彼が初めてやったっていうことが、たくさんあります。

例えば、楽器の使い方。

トロンボーンという楽器があります。

トロンボーンを交響曲に入れたのはベートーヴェン。

それは「運命」からなんですけども…

🎵「運命」ベートーヴェン

✅清塚信也さんコメント

トロンボーンって

昔から聖なる儀式とか宗教的なところでやっていたので、

娯楽の音楽に持ってくるというのは非常に失礼だと。

誰も使ってなかったんですけど、

ベートーヴェンは

「入れたらいいから入れよう」みたいな、

そういうところがある。

どんどんタブーもそうやって壊してくれた。

交響曲に初めて合唱を取り入れた

✅もふくちゃんさんコメント

「第九」の有名な合唱の部分、

第4楽章のいきなりみんなが歌い出すっていう

合唱の部分があるんですけど、

この合唱をぶち込んだっていうのもベートーヴェン初めて。

✅ナレーション

テレビ番組などでもよく使われる第九の大合唱。

実はこの曲は演奏時間70分にもなるとても長い曲で、

合唱部分が出てくるのは開始から50分ほど経ってから。

その間、合唱隊は後ろに立ち沈黙を守り続け、

突如始まる大合唱に注目。

🎵「交響曲第9番 第4楽章」ベートーヴェン

・ベートーヴェンがほぼ聴力を失った1824年に作曲。

合唱を導入したことは当時革命的な挑戦だった。

✅清塚信也さんコメント

そもそもがオーケストラの曲。

交響曲、シンフォニーっていうんですけど、

っていうのは楽器でやる音楽っていうのが定義です。

(もふくちゃんさん)

今まではオペラはオペラとか分かれてた。

歌はオペラみたいに…

(清塚信也さん)

ベートーヴェンは人の声も楽器としてこう使ったっていう。

新しいことやるって、

本当に徐々に徐々に変わっていくんです。

今当たり前のことでも、

逆算すると500年ぐらいかかってるんです。

例えば和音ができるまでとか。

なのでそれをこんなに1人で

山ほど初めてやることをやった人ってのは

他にいないですよ。

ポイント

✅初めて強弱を使った劇的な音楽を生み出した

✅初めて生涯を通じてフリーランスとして生きた

✅トロンボーンを初めて交響曲に取り入れた

✅交響曲に初めて合唱を取り入れた

クラシック界の偉人たち_モーツァルト(1756~1791)

現在のJ-POPにも繋がるソナタ形式を極めた

モーツァルト代表曲

✅NAOTOさんコメント

私的にはやっぱりモーツァルトという人がいなければ、

ベートーヴェンは出てこないと思います。

清塚信也さんがいらっしゃるので、

モーツァルト代表曲をお願いします。

🎵「トルコ行進曲」モーツァルト

✅NAOTOさんコメント

やっぱベートーヴェンとの最大の違いは、

メロディーをずっと追えますね。

✅ナレーション

わずか5歳で作曲を始め、

神童と呼ばれたモーツァルト。

35歳で亡くなるまでに数々の名曲を世に残す。

一度聞いたら忘れられない、耳に残るメロディー。

現在のJ-POPにもつながるソナタ形式を極めた

🎵「交響曲第25番」モーツァルト

🎵「フィガロの結婚」モーツァルト

ソナタ形式

✅NAOTOさんコメント

ソナタ形式というルール。

初めにメロディーがあって、展開して、

またもう1回メロディ。

この主題、展開部、再現部っていうのが基本として

ルールがあるんです。

今で言うAメロがあってBメロがあって、

もう1回Aメロを聞かせるみたいな、

またはサビにいくみたいな、

こういうのがちゃんとあるんですよね。

で、これを確立したのは

モーツァルトの先輩のハイドンさんなんですけれども、

これを完全なものにしたのがモーツァルト

🎵「交響曲第94番「驚愕」」ハイドン

🎵「天地創造」ハイドン

🎵「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」モーツァルト

✅NAOTOさんコメント

「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」っていう曲なんですね。

これ聴いたことあると思います。

これがいきなりこう、ちょっと変わるんですね。

この次にまた他の人がメロディーがこう、

それで次にまた展開するですけど、

主題が転調するんですね。

こういうキーから、こういうキーに変わる。

で、その後にもう1回、1番最後に、

曲のその第1楽章の最後にとかに再現っていうのがやってくる。

これをずっとちゃんとわかって書いてるっていうのは

とんでもないことで、

帰ってきた時のこのホッと感と、

1番初めのインパクトがあるものをもう1回持ってくる。

1番何が人の気持ちの伝わるかっていうのを

わかってるっていうところがすごい。

現代で言うと小室哲哉さん

✅NAOTOさんコメント

僕も曲を書くんですけど、

自分が1曲書いた曲、次作った曲が

ちょっと似てたら「うん?」って思いません?

「似ちゃいかん」って思いません?

だけどモーツァルトは

どこどこの貴族に「この曲が素敵」って言われたら、

そしたら次の貴族に「あの曲いい」って聞いたよ。

「似たのを書いて」って言われたら、

「わかった」って言ってすぐ書く

もちろん、

全く同じは全然ないし、

曲を聞けば違うんですよ。

だけど、

モーツァルトだなってわかるところは

ちゃんと残してるし、

向こうが望んでることに関しては、

ちゃんと100点で返す。

だから、現代で言うと、

間違いなく小室哲哉さんなんですよ。

キャッチーであり、

作曲の速度が早いじゃないですか。

ものすごく早いんですよ。

言われてから提出までが、ものすごく早いんです。

✅ナレーション

例えばこちらの曲は、貴族から発注を受け、

わずか4日で作曲したと言われる曲。

🎵「交響曲第36番「リンツ」」モーツァルト

✅もふくちゃんさん

20歳、30歳のエピソードじゃなくて、7歳とか8歳、

本当ちびっこの頃からずっとそうなんですよ。

で、さっきの交響曲レベルの曲とかも、

本当に小さいうちから書けて、

なんで書けるの?っていうのが本当にすごい。

エピソードとしてはもういっぱい残っています。

(清塚信也さん)

センスとかのいいねっていう意味の天才プラス

脳みその異常なまでの天才ぶり。

ポイント

✅ソナタ形式を使った音楽を構築した

✅人の気持ちに1番伝わる音楽を作る

✅貴族の発注に応えながら自分の色を出す

✅発注されてから驚異的な速さで曲を完成させる

クラシック界の偉人たち_バッハ(1685~1750)

楽曲から曲の作り方まで…

今にも繋がるルールを作った音楽の父

現在にも繋がる楽譜の基礎を作った

✅もふくちゃんさんコメント

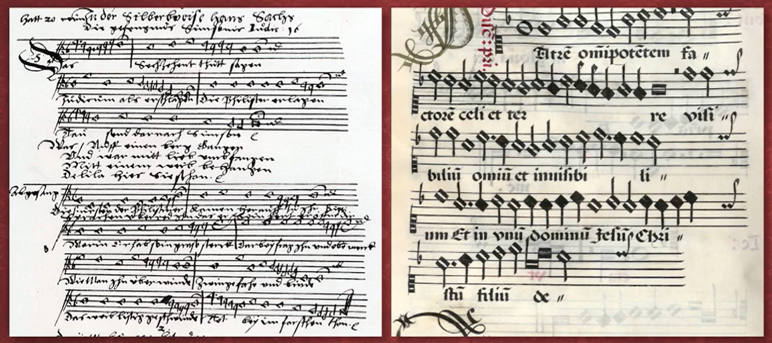

昔の楽譜っていうのが

ちょっと今読めって言われても、

これどうなの。なんなの。っていう、

読みにくい楽譜でした。

バッハの楽譜を見ていただきたいんですけど、

これは今見ても弾けますよね。

✅バッハいより以前、16世紀の楽譜

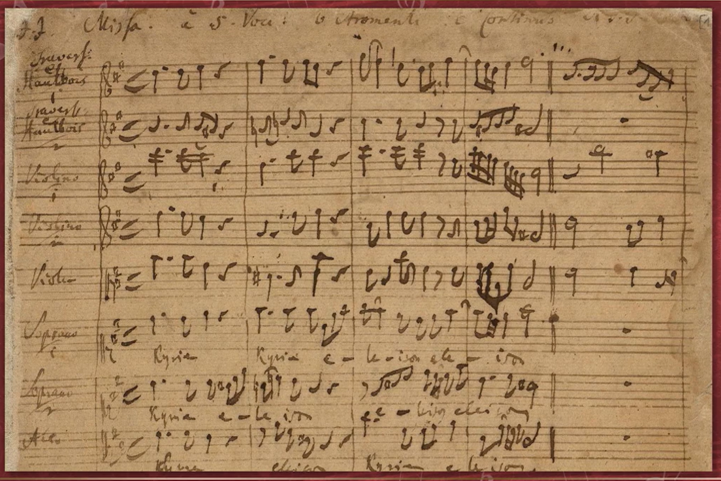

✅バッハの直筆譜「ミサ曲 口単調」

✅清塚信也さんコメント

バッハが完全にこれを1人で作ったっていう、

ちょっと語弊があるんですが…

本当に楽譜って何百年と

もう下手したら紀元前からあったんですけど、

バッハの直前までは結構いい加減だったんですよ。

割とアバウトで、

例えば音符の大きさとかで、

長さ、なんとなくこう見た感じでやろうとか、

結構即興性が強かったんです、

だからその出たとこ勝負で音楽って

できてたところがあるんですけど、

それだとそれを渡しても同じ演奏って

できないじゃないですか。

だから、バッハが書いた楽譜っていうのは、

誰がどう見てもその演奏になるっていう部分。

例えばこの白丸にしたら4拍待つんだよとか、

そういう今、我々が今ですら使っているルールを

完全にそのルールで曲を、

しかも楽器の曲っていうのをたくさん作ってくれたっていう、

統一したクラシックのルールを作った人、

確立したある到達点に押し上げたみたいな。

✅もふくちゃんさん

バッハはあの教会に仕えて音楽を作っていたので、

毎週、毎月新曲を下ろさないといけないそうなので、

作曲したリリースの曲数で言うと、

多分3人の中で1番多いんですね。

(ザキヤマさん)

教会って新曲必要なんですか?

(もふくちゃん)

そうなんです…(笑)

✅NAOTOさんコメント

昔は教会=学校の役目もしているので、

子供たちに、教会だから神様のことを

覚えさせるために歌詞が出てきですよね。

賛美歌ってそういうことなんで、

神様はどうなんだっていうのに、

全部覚えやすいようにメロディーを

つけてっていうので行くから、

毎週というか、

曲をやっていかないとダメで。

で、それをやるためには

この楽器のための曲を書かないと

これができないからって言って、

その練習曲を書いたりとか。

🎵「主よ、人の望みの喜びよ」バッハ

✅清塚信也さんコメント

強弱が無かった時代…

そこがまたすごいところで、

現代で強弱をつけて弾いても素敵だし、

バッハの当時のように強弱をつけないでやるのも

バッハらしい。

だから、バッハを弾く時はそのセンスが問われる

ループ音楽を構築

✅もふくちゃんさんコメント

ループ音楽っていうと、

今の音楽の言い方とバッハやってた事と

ちょっと違う部分もあるんですが、

同じメロディーを繰り返したり、追っかけたり、

逆さまにしたり、組み合わせたりっていうような

数学的なパズルのように作曲をしたっていうのが

バッハが生み出した作曲法なんですね。

🎵「カノン」バッハ

✅ナレーション

こちらは「カノン」と呼ばれる作曲法。

バッハはこのカノンをより高度なレベルにし、

芸術的な曲を残したという…

✅清塚信也さんコメント

伴奏とメロディーって言うと

すごくわかりやすいじゃないですか。

例えば伴奏はただ和音、これにメロディ。

これだとこっちが主役、

こっちは伴奏みたいな…

分かれてますね。

だけど、バッハのすごいところが

下にどっちもメロディーをやっているのに、

伴奏の役割も全てやれる、

どこでもメロディーっていうのを確立したっていう。

ちょっとわかりやすくやるために、

NAOTOさんと2人で別れてやると…

(清塚信也さん)

これが今、まず上の方で、

これにさっきみたいにこうで伴奏やるならわかります。

だけど、下もっていう。

これだけでもまたメロディーになって、

これを合わせると…

何か喧嘩しちゃいそうだけど、ちゃんと調和してる。

これが出来上がったの聞くと綺麗だなぐらいなんですけど、

はっきり言って、

1からこれを作ろうとしたら

アインシュタインくらいIQが必要です

🎵「インヴェンション 第1番」バッハ

3つ目のパート

✅ナレーション

バッハはこのカノンと呼ばれる技法を使い、

パズルのように音符を組み立て、美しく神秘的な曲を次々と作曲。

さらにバッハの譜面には

高度すぎる技術が求められるものも…

🎵「ゴルトベルク変奏曲 第3変奏」バッハ

✅NAOTOさんコメント

当たり前ですが、左手と右手で

ピアノで弾くじゃないですか。

これだと左手がどっち引いて右手がどっち弾いてと

一目瞭然じゃないですか。

これにもう1個、真ん中になんかパートが入ると思うと、

右手の人差し指と親指が真ん中のパートのどっか弾いてて

で、左手の人差し指と親指というのがあるから、

それを3人が弾いてるように弾かないとダメなぐらい

上手になってねっていう…

(もふくちゃんさん)

バッハは先生だから、

左手と右手は等しくと教えている

✅清塚信也さんコメント

例えば今で言ったら

1人目の伴奏の人がいるじゃないですか。

それに、2人目が入る

ベースも、この3人目がこれを一気にやる

ということです…

(清塚信也さん)

音楽って、ぶつかる音が出てくるから、

好き勝手綺麗なメロディー作っていったら、

合わせてもキレイにならない

しかも、それをバッハは即興でできた。

🎵「春よ、来い」松任谷由実(1994年)

ポイント

✅現在にも繋がる楽譜の基礎を作った

✅楽器を練習する為の曲も作った

クラシック界の偉人たち_エドワード・エルガー(1857~1934)

イギリスの国民的作曲家

イギリスの国民的作曲家

🎵「威風堂々」エドワード・エルガー

✅ナレーション

「威風堂々」はイギリスの第2の国歌と

言われるほど有名な曲だが、

エルガーが作った曲の中には

クラシック界にある謎を残し、語り継がれるものが…

エニグマ変奏曲

✅清塚信也さんコメント

それほど知られてないかもしれないんですが。

このエルガーさんが作ったエニグマ変奏曲。

オーケストラで演奏する曲なんですけど、

変奏曲、ある1つのテーマをどんどん変奏して

楽しませていくっていう曲種なんですが、14曲もある。

🎵Elgar: Enigma Variations conducted by Elgar (1926) エルガー エニグマ変奏曲 自演

✅ナレーション

エニグマ変奏曲は、

エルガーが40代の時に作った14の演奏曲。

実はこの曲、

1つ1つに、あるテーマが設けられている。

タイトルに秘密が…

エニグマ変奏曲_第9変奏「ニムロッド」

✅清塚信也さんコメント

これ、面白いのが、コンセプトがあって、

これ、エニグマって「なぞなぞ」って意味なんです。

この変奏曲の冒頭にイニシャルとか言葉が必ず書いてあって、

それがヒントで、誰かをテーマにした曲。

例えばこの人気が高いのは、

「ニムロッド」っていう9番目の変奏曲がこんな曲。

🎵「エニグマ変奏曲 第9変奏 ニムロッド」エドワード・エルガー

✅清塚信也さんコメント

これはオーケストラのオリジナルは

すごく綺麗な曲なんですけど。

この「ニムロッド」というのは、

実はイェーガーっていう親友の方がいて、

その方をこの「ニムロッド」と題してるんですが、

実はイェーガーってドイツ語で狩人っていう。

狩人で伝説の人物で、

ニムロッドっていうのが古代にいるんですよ。

それで、このニムロッドっていうのは、

そのイェーガーにかけてやってるって

なぞなぞになっている。

1曲ずつ1曲ずつ必ず誰かの曲になっている

エニグマ変奏曲_第6変奏「イソベル」

友人のニックネームがタイトル

🎵「エニグマ変奏曲 第6変奏 イソベル」エドワード・エルガー

✅ナレーション

他にも友人のイソベルを描写した曲には

ニックネームをつけたり、

妻が自分を呼ぶ「E.D.U.」という呼び方をタイトルにつけ、

自画像的な曲を書いたり、

テーマとなる人物を基に作曲するエニグマ変奏曲。

エニグマ変奏曲_第14変奏「E.D.U.」

エルガー本人の自画像

🎵「エニグマ変奏曲 第14変奏 E.D.U.」エドワード・エルガー

エニグマ変奏曲_第13変奏「***」

誰の為に書いたのか謎の曲

🎵「エニグマ変奏曲 第13変奏 ***」エドワード・エルガー

✅清塚信也さんコメント

今日ね、

ここでのさらに面白いこと言いたいのは

13番目の曲なんですけど、

未だに誰の曲かわかってないんです…

他の曲は

イニシャルとかが必ず最初冒頭に書いてあるんですけど、

この曲だけ書かれていない。

なんか米印みたいなやつが3つ並んでるだけ。

(SUPER EIGHT大倉さん)

ああ、これは言えないやつだ…(笑)

(清塚信也さん)

もしかしたら、正解!

それ、有力な説。

実はこれ、あるメンデルスゾーンの曲を

引用している部分があって。

で、その曲が航海、

いわゆる海を渡るという題材にした曲なんですね。

だから、エルガーの周りの人で、

海を渡ったりした人って言ったら、

元カノにいるんです。

(SUPER EIGHT横山さん)

でも、それヒント出しすぎやん(笑)

(清塚信也さん)

いや、わかんない、わかんない。

でも、13番目の曲に関しては本当に

ノーヒントなんで、お墓に持ってっちゃった、

誰のことかさっぱりわからないです…

🎵「静かな海と楽しい航海」メンデルスゾーン

クラシック界の偉人たち_クララ・シューマン(1819~1896)

8人の子供と夫を支えたグレートマザー作曲家

8人の子供と夫を支えたグレートマザー作曲家

✅ナレーション

ベートーヴェンの晩年に誕生、

8人の子供と夫を支えた

グレートマザー作曲家クララ・シューマン。

クララ・シューマンの夫ロベㇽト・シューマンは、

ドイツで活躍した有名な作曲家。

ピアノを使った美しい旋律を得意とし、

交響曲から合唱曲まで幅広い分野で作品を残す。

✅もふくちゃんさんコメント

14歳でもうすごく立派なピアノ協奏曲を

作ってるんです

🎵「ピアノ協奏曲 イ短調」クララ・シューマン

・14歳で書き始め、16歳で完成させたピアノ協奏曲。

・女性が音楽家として活躍する道を切り拓いたパイオニア。

✅もふくちゃんさんコメント

天才少女っていうことは

もちろんすごかったんですけども、

そこから夫のシューマンと出会って、結婚して、

子供8人も育てて。

でも、この時代の女性っていうのは、

やはりやっぱまだ家庭で、

専業主婦的なことだったりっていう時代

だったんですけれども、

演奏家としても

世界中を飛び回るような活躍をする、

プラス子供も育てて。

さらに大変だったのは、

シューマンが非常に精神的に弱くてですね、

病院に半分以上いたような。

それで、そのシューマンという天才作曲家を

こう支えるような、精神的、献身的に支えてたのも

彼女だそうです。

看病もしていきまして、

で、さらにそのシューマンを作曲家として

有名にするためにシューマンの曲を自分が弾いて、

それで世界中に売り込みまで。

マネージャー兼プロデューサーみたいなことまで

やっていました。

✅清塚信也さんコメント

ちなみにこの時代、

1800年代ってめちゃくちゃナンセンスですけど、

女性が活躍するのはものすごく難しい時代。

「音楽は男性がやるもんでしょ」っていうような。

ナンセンスですけど、そういう時代なので。

世間のそういう常識すら

覆してしまうほどの天才ぶりでした。

あのショパンやリストも、

「この人はしょうがないね」ってぐらいの、

もう一目置いていました。

ブラームス

✅ナレーション

母として、作曲家として家族を支え、

クラシック界に企業を残してきたクララ・シューマンですが、

実は彼女にも音楽界でささやかれているある噂が…

✅もふくちゃんさんコメント

これまた有名な作曲家のブラームスっていますよね。

そのブラームスと三角関係だったんではないかという…

(NAOTOさん)

ブラームスはとっても優しい人だったから、

無償でずっとお金を援助してたっていう説もあります…

(清塚信也さん)

これがクラシック界では

めちゃくちゃロマンティックなミステリーって言われてて、

みんながどっちだと思うと

ロビーではいつでもこれで盛り上がります…(笑)

ポイント

✅8人の子供を育てながら演奏家として活躍

✅夫の売り込みもする

✅SUPER EIGHT横山さんコメント

やっぱ天才のバックボーンを紐解いていったら

いろんなもんが出てくるから、

もっと1人1人でこう深掘りしてフォーカス当てて

やってほしいなと思いました。

✅清塚信也さんコメント

クラシックって亡くなった方の音楽だし、

化石のような、考古学のような感じに思えてしまうんですけども、

こうやって聞くと、

逆に昔の人だからこそ今蘇ることができて、

リアルな音楽で聴けると思うんでね。

クラシック、

ぜひお近づきになっていただければと思います。

次回予告

【次回予告】

🎵2025年10月26日(日) よる11時15分~

「今、世界を熱狂させているBABYMETALが登場!!」

・アーティストゲスト

BABYMETAL、ピエール中野(凛として時雨)、DAIDAI(Paledusk)

・トークゲスト

森香澄、高橋茂雄(サバンナ)

終わりに

実演解説 クラシック界の偉人たち!!

ありがとうございます!

とても面白い!

音楽の授業でやってほしい!

清塚さん、NAOTOさん、もふくちゃんさんの

説明分かりやすく、とても楽しかったかったです。

かなり世界が広がりました。

ベートーヴェンさんって

常識を覆しまくった人なんですね。

かっこいい。

クララ・シューマンさん、

男性社会の中で活躍されたのは

ほんと凄い事だと思います。

【印象に残った言葉など】

・ピアノフォルテ

・少し娯楽に変えたのがモーツァルト

・そこまでエキサイティングな音楽ではなかった

・過激なドラマティックな音楽を急に始めた

・フランス革命

・自由、平等

・音楽に自分の怒りとか意思を表現した

・自分はフリーランスで、生きていきます

・トロンボーンを交響曲に入れたのは○○

・娯楽の音楽に持ってくるというのは非常に失礼

・「入れたらいいから入れよう」

・・タブー壊し

・人の声も楽器として使った

・メロディーをずっと追える

・ソナタ形式:主題、展開部、再現部

・帰ってきた時のこのホッと感

・1番何が人の気持ちを伝わるか

・現代で言うと小室哲哉さん

・発注されてから驚異的な速さで曲を完成させる

・統一したクラシックのルールを作った人

・教会って新曲必要なんですか

・強弱が無かった時代…

・バッハを弾く時はそのセンスが問われる

・ループ音楽を構築

・どこでもメロディーっていうのを確立した

・アインシュタインくらいIQが必要

・楽器を練習する為の曲も作った

・エニグマ変奏曲

・1曲ずつ1曲ずつ必ず誰かの曲になっている

・元カノ

・天才少女

・世界中に夫の売り込み

・「音楽は男性がやるもんでしょ」

・ブラームスと三角関係

・昔の人だからこそ今蘇ることができてリアルな音楽で聴ける

とてもクラシックが身近になりました。

今日からクラシックも

がっつり聴いていきたいと思います。

音楽すばらしい、楽しい!

ありがとうございます!

あ、そいえば

フリッツ・クライスラーさんの紹介は

未公開集で紹介されるのですかね…☺

楽しみにしてます!

「EIGHT-JAM(エイトジャム)」さん、

いつも素敵なゲスト、素敵なテーマ、楽しい番組、誠にありがとうございます!!

✅EIGHT-JAM 2025年2月23日 世界で活躍する 若手クラシックスター特集!(角野隼斗、児玉隼人、辻彩奈、上野通明)

✅EIGHT-JAM 2024年5月12日 指揮者特集(最上峰行、原田慶太楼、三ツ橋敬子、川瀬賢太郎)